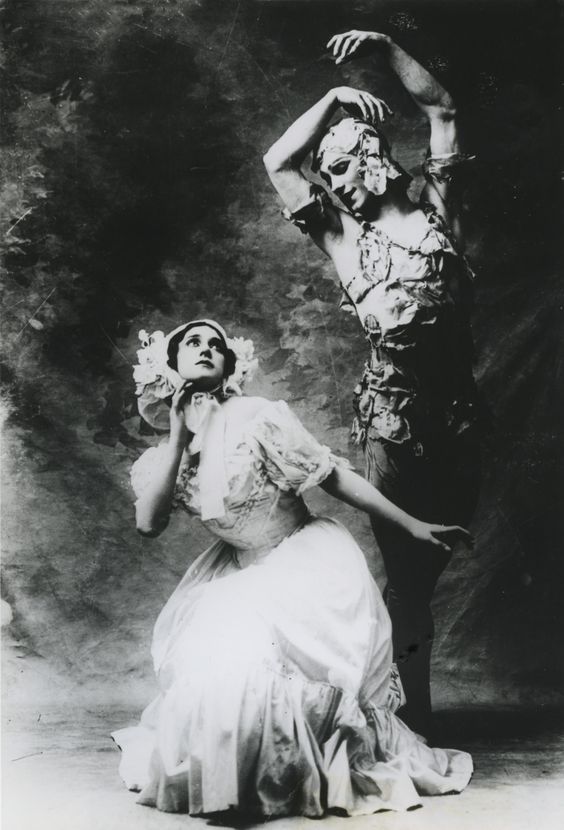

「ラ・バヤデール」というバレエ作品があります。

現在新国立劇場バレエ団が上演中で、私も昨日鑑賞してきました。(鑑賞記は後日!)

で、このバレエは、ニキヤとガムザッティという2人の女性がソロルと言う戦士を巡っての争い、というのがザックリした大筋の内容なのですけど、その背後にあった世界情勢を今日は綴ってみます。

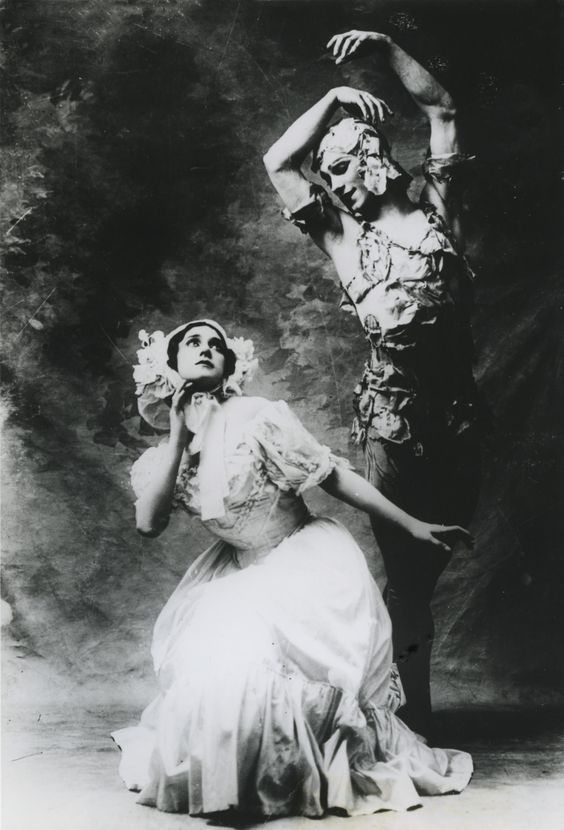

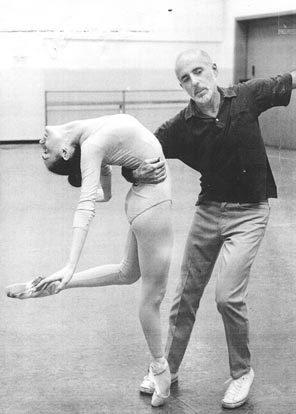

以前ライムライトさんと参加した”バレエ史研究会”で、振付家マリウス・プティパについて学びました。

(この時の様子は、YouTube動画にアップしています!)

その際レクチャーくださった先生が、プティパ作品と帝政ロシアの外交、内政、時事問題について年表にまとめてくださいました。

当時はアレクサンドルⅡ世の時代、ラ・バヤデールの初演年は1877年。

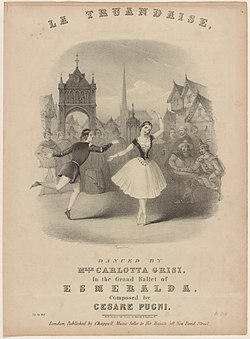

対英政策として「グレート・ゲーム」があって、それが中央アジアを支配下において国土を広げていきたいということで、イギリス側と争った訳です。

参考リンク→英露のグレートゲーム…中央アジアとイラン

ロシアは【不凍港】を手に入れたいと、南へ進路を広げる、イギリスはそれを阻む。

ちょうどその中にインドがあって、そのため「インドもいずれ我が手中に収めたい・・」という目論見から、このバレエ作品を創ったそうです。

ライムライトさんが「バレエの図書館~世界史」でも書かれていたと思いますが、ロシアは帝国時代からバレエを国力の一つとして利用している面があると感じます。

フランスにおいてバレエが栄えた時は、そこまでじゃないように感じるけど(ルイ14世の庇護の元、とあるので、大切にしていたもの、という個人的な認識)

言ってしまえば、それだけ利用価値があるというのかな。今でもバレエが好きな人は、どっぷり熱中しちゃいますもんね。

そんなミニ知識の中、このバレエ作品を鑑賞するのも良いかもしれません。

ちなみにプティパ個人は純粋にバレエを大切にしていた人のようですし、時代的に仕えてる場での命令も有る訳ですから、とにかく職人的に沢山バレエ作品を創ったそうです。

時代が違うと当然人の考え方も違いますから、その部分は現代の私達がしっかり認識すべきことかなとも思っています。

Kayano Ballet Studio」は、大人のためのバレエスタジオ。

「エレガントにバレエを踊りましょう」

バレエ上達のヒントや、自身の創作作品等を配信しています。

日本ブログ村ランキングに参加しています。

ポチっと押して応援してください。励みになります。